ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | FIRE | SF | Software | tDiary | Web | アニメ | ゲーム | サバティカル | スポーツ | マンガ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記2026-02-14 (土) [長年日記]

▼ [FIRE][投資][雑記]スイフトRSt新車購入から9年経ち4回目の車検を通し令和最新アルトに驚愕した

新車購入から9年、前回車検時から2年経過したスイフトRSt(DBA-ZC13S)を4回目の車検通した。

走行距離は51,300kmちょっとのため、年間に均すと7,000kmちょっと走ってるようだ。会社員を引退したこともあり、利用機会が増えるのに比例して日々の走行距離も長くなっている。

今回の車検費用もろもろ14万円くらいをクレジットカードで支払い、毎月の給与キャッシュフローがあった今までは「自家用車の維持費は高いけどこれくらいは仕方ないなぁ」と許容できたいたが、さすがに労働収入ゼロで「こんな感じで出費がかさんで行って大丈夫なのか」という不安と、それはそれとしてNISAの日(2/13)にTOPIXが3,800pt超えてた記念に証券口座を確認したら思ったよりホクホクだったこともあって「何とかなるっしょ~」の楽観的な気分と両方そなわり最強に情緒不安定だった。FIREした知り合いなんておらんから適性支出がわからねぇ……。とりあえず新車を購入できる状況じゃないよね……。ネクストキャリアが支援されていれば買えたけどね。

そういえばスズキのディーラーでもジムニーノマド(5ドアモデル)のMT車も発注再開していて、「ただし買う権利が貰えるかは抽選になります」という話だった。さすがにそんなオプーナ気分で発注したくないわ。

代車の令和最新(9代目)アルトに驚愕

車検の予約を申し込んだとき「いま代車が出払っていて、試乗車として準備中のクルマでもいいですか?」と聞かれ、僕は別に店舗と家を往復するだけだから「何でもいいです」と返事したら、ピカピカの新車で9代目アルトが渡された。まだ走行距離200kmくらいで、ダッシュボードはカーナビ取付前で配線が剥き出しになっていた。前回の車検時に用意された代車が20万km以上走り込んでいた8代目アルトだったこともあって、ギャップがすごい。

- 相変わらず700kg前後の車重とCVTの加速感で気付くと50-60km/hに達している。ぬるっとスピード出てて若干こわい。

- 車内スペースを重視したクルマによくあるクラッチみたいな足踏み式サイドブレーキではなく、ちゃんと座席の横にあるサイドブレーキ。こういうのでいいんだよ。むしろ、おじさんにはこういうのがいいんだよ。

- 業務用でなく試乗用にされる予定だからか、アイドリングストップがONのままになっていて、ちょっと嫌だった。

- 右折待ちでストンとエンジンが止まるのが苦手なのよね。

- フロントウインドウが立っているからか、めちゃくちゃ視界がいい。運転しやすい。

- ウインカーの音がピコピコと安っぽい。

- ハンドルは正直ダルなので、8代目アルトの方が好きだった気がする。この個体はまだ走行距離が少ないことも影響してるんかな。知らんけど。

- スピードメーターに「止まれ」とか出てきて「何これ!?」って驚いてたら標識認識機能なるものが搭載されているらしい。令和最新の軽自動車にはこんな装備まで付いているのか……。

- 5人フル乗車が不要な生活だったら、マジで下駄車としてこれ1台で十分ですよ。インフレの進んでる令和の時代に車両価格が100万円切ってるっておかしくない? EUがBEVゴリ押しをしてなかったらスズキとダイハツとホンダの軽自動車が新興国で覇権とってたでしょ。

- アイドリングストップが効いてるのかマイルドハイブリッドシステムが効いてるのか不明だけど燃費はメーター読みで24km/Lでした。本当にBEVって世の中に必要か? いや国によっては必要なんだろうけど。

- 令和8年現在のベーシックカーって凄いんだなぁと驚きました。こんな燃費で軽自動車税も安いと来たら、普通に欲しくなるわ。

2026-02-10 (火) [長年日記]

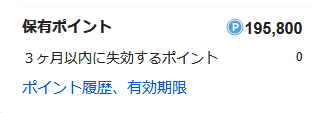

▼ [投資]20万弱の「エアトリポイント」が錬成された

死蔵ポイント紹介シリーズ。というか投資失敗紹介シリーズかも知れない。

株主優待で旅行サービス「エアトリ」の「エアトリポイント」が195,800錬成された。

これまでのあらすじ

プレミアム優待倶楽部の優待を目当てにエアトリの株主になりビールを貰ったりして喜んでいたものの、コロナ禍の業績悪化で優待が改悪されて電子カタログからの選択ではなく「エアトリポイント」への変換にしか使えなくなっていた(このため塩漬け銘柄入りし、優待日記も記録されなくなっていた)。

で、この優待そのものが廃止される運びとなり、2026年2月中に変換しておいたくださいねと株主向けの案内があったため、変換した。

保有銘柄としてのエアトリは数年前に損出しを実施した時が底値だったのか、2025年末に見たときは見た目上は含み益になっていたはず。あくまで見た目上は。最初に買った時から見たら損してます。50万円は損切りしたから、20万円相当の旅行サービスポイントが付与されたところで、そらもう焼け石に水よ。

使い道

特例措置みたいな感じで有効期限は3年間あるようだが、使い道あまり思い付かない。

航空券やパッケージツアーに使えるみたいだから、新潟方面の会社(ハードオフとか)の株主総会へ行くときに使うのがいいかな。リーガロイヤルホテル新居浜を訪ねるための足代にする使い道もワンチャンある。

気が付いたら有効期限が切れてしまうルートが一番あり得る気はしている。桐谷広人さんみたいに何が何でも優待を使い切るモチベーションが無くなりつつある。

2026-02-09 (月) [長年日記]

▼ [FIRE][時事ネタ]第51回衆議院選挙2026の雑感

第51回衆院選は9日午前、465の全議席が確定した。自民党が316議席を確保し、単独で定数の3分の2を上回った。ひとつの政党が獲得した議席数としては戦後最多になった。立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」は49議席に減らして惨敗した。

- 昨日は愛知県の知多半島でも、積もりはしないけど雪やみぞれが舞う中での投票日だった

- 本当にこの時期に選挙やる必要があったかは疑問

- 投票率は高かったようなので、関心を持つ有権者は多かったのだろう

- 「解散に大義が無い」のは本当にその通りで、高市早苗氏が大統領選や首長選よろしく「疑似直接選挙」のような呼び掛けをしたのは良くない

- 高市政権の誕生から解散までを評価する要素が外交と政権枠組みの変更くらいしか無くて、公明党と離れたプラス面と、維新と組んだマイナス面だと、トータルでマイナス評価の方が大きくなる

- 僕は令和で首相を務めた人の中では岸田文雄氏を最も評価していて、菅義偉氏を最も評価していない、高市さんは今のところ緊縮財政志向だった菅さん石破さんよりはマシ、くらいの評価

- 高市さんのバイク・スポーツカー好きやドラム外交が若者にもウケてるようで、輸送用機器やコンテンツの輸出には熱心そうではあるけど、じゃあ新車登録から時間の経った自動車税を安くしてくれるとか、若者がライブに行き易い施策をしてくれるかと言うと、そういう国内の文化的な育成面には興味が無さそうに見える

- まぁ今までの解散総選挙だって大義といえる大義はあんまり無かったんだと思うけども

- 中道の自滅と評する向きが多いし実際それはそうなんだろうけど、個人的にはそれ以上に中国共産党のゴールアシストじゃないかなぁ、と思っている

- 首相が変わった途端に態度を硬化させたから同情票みたいなものが集まったんじゃないか

- 岡田克也氏が落選したのなんかは象徴的だよね

- 「お前が始めた物語だろ」の野田佳彦氏が手のひら返して消費税減税を訴えたり、軽減税率とかいう複雑な仕組みをつくった公明党が食品のみ恒久減税とさらに複雑怪奇なこと訴えてるのは不快だから支持されないのは仕方ないですね

- 自分は変わらず比例で国民民主党に入れた

- 略称「民主党」で書いて投票しても按分されなくなった、嬉しい

- もう僕は現役会社員ではなくなってるから、実は国民民主党を支持する積極的理由は無いのかも知れない

- 国民民主党があまり伸びなかったのは同じく現役労働世代を重視するチームみらいにも票が流れたのかな

- 僕自身は憲法の修正をタブー視していじれない国よりも、改憲なり加憲なりで国民が自分たちで修正できる国である方がいいと思ってます

- ただヤバイ修正案なら国民投票で否決されて成立しないから大丈夫、とする主張は本当なのかなぁと心配ではある

- これ否決されても「成立するまで信を問うのを繰り返す」ができちゃうんじゃないのかね、もう維新が「大阪都構想」で実践中ですよね

- 何で維新と組んでるんだろう、入閣で協力しない維新とじゃなく、社会保険料を真剣に議論するべく経産相や厚労相なりで迎え入れて国民民主党やチームみらいと組んだらいいんじゃないか

- 組織的な国保逃れに対して納得いかない気持ちを持っており、どう考えても社会保険改革を議論するのに相応しくない維新との連立(と言ってるのに閣僚を出してないよくわからない協力関係)を解消してほしいし、その上で改憲なり加憲なりは超党派で議論してほしい

2026-02-03 (火) [長年日記]

▼ [FIRE][アニメ]『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見てきた

X(Twitter)でチラホラ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ネタバレを散見するようになってきたため、自分も盛大なネタバレを踏む前に早いうちに鑑賞しておこうと思い付きで見に行ってきた。

イオンモール常滑のあちこちで『キルケーの魔女』のポスター貼ってあって、なかなか松竹が気合入れて宣伝しとるな~と感じたが、席はガラガラで10人かそこらであった。快適。

劇場作品の興行として考えると金曜に封切りして土日でスタートダッシュを狙いに行くのは妥当な戦略だと思っていて、日々社会のために働いている人にこそ最初の週末に足を運んでほしいし、自分のようなドロップアウト組は徹底して逆張りで生きて行くのがよかろうと考え、ド平日の火曜日に行くこととなった。土日鑑賞はシアター満席『わたなれ』の最前右端クソ席で懲りたというのもある。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』感想(音楽のみネタバレあり)

- 前作で見られた主人公ハサウェイの余裕がどんどん無くなって日々すり潰されている。つらい。

- 元カノのケリアって前作の終盤にちょろっと出てきた子だよね? こんな重要人物だったんか。CV早見沙織さんが作中で最も「富野節」が効いた台詞回しをやってた気がした。味がするわ~。

- ハサウェイの周りが言ってることちゃんと聞いちゃうクソ真面目クンなところが全く革命家に向いてないのに祭り上げられてるところが不憫だ。

- ライバルパイロット(?)であるレーン・エイムの方が、過去作の主人公カミーユ・ビダンなどに近い印象を受けた。観光地にマフティーが居る訳ないよな、そうだよな~ってレーン・エイムの台詞に一番感情移入しちゃった。

- 大富豪パトロンの居るギギだから、というのもあるだろうけど、この子がいっつも豪華なナイトプールやバスタブに色気たっぷりで浸かってる一方で、ハサウェイはいつも簡素なシャワールームがうじうじ悩んでいる対比がとてもえぐい。

- この時代の連邦軍関係者に属してる富裕層って、どいつもこいつもホンマに腐ってるのね……。

- 相変わらず前作と同様に暴力装置としての兵器モビルスーツの恐ろしさが強調されていて、こんなんテロリストに渡していい兵器じゃなさ過ぎる。自律飛行してきて基地ひとつ簡単に制圧しとる。アナハイムはホンマ死の商人やでぇ。

- 大佐の横に居たメイスさんを追い出す修羅場のギギちゃん、コワ~……。

- メイスさん、CV種﨑敦美さんなのか。全然気付かなかった。役者として引き出し多すぎるでしょう。

- ブライトさんとミライさん! 『逆シャア』の戦後に相当のお歳を召した感じに仕上がっていて、声もとても自然! すごい! とくに新井里美さんの演じるミライさんは、オリジナルのエミュレートというよりも「作中時間の経過したミライさん」として受け入れられて感動した。

- レーン・エイムの駆ってきた新型機がパージ(?)してあのモビルスーツにしか見えないシルエットが出たところで、あ~ここでトラウマのトリガー引かれてハサウェイ壊れちゃったと悲しかった。

- あ~悲しい悲しい、と余韻に浸っていたらいきなりGuns N' Rosesのギターが流れてきて椅子から転げ落ちた(注:比喩です。転げ落ちてはいません)。

- Alexandrosってグループが指名でずっと曲提供しているんだと思い込んでいたから驚いた。ネタバレっていうのはこれのことです。

南国リゾートとの対比として相変わらず夜間戦闘の暗さが強調されつつ、その暗い画面が主人公の背負った業や絶望的にすり潰されて行くところとマッチしていて、大人の鑑賞するガンダムだな~と満足の行く内容でした。

改めて思ったこととして、宇宙世紀の中で酷評されがちな『機動戦士ガンダムΖΖ』が僕はすごい好きで、主人公ジュドー・アーシタが同年代のジャンク屋たちとバカやりつつ明るいところが好きだったんだなと再認識しました。ZZを1話から通して再視聴したいかと言われるとプルシリーズ登場のあたりから暗くなるから再視聴したいと言い切れない作品なんだけど。何ならZZ作中だけヤザンも別人のように陽気だった記憶がある。ハサウェイ・ノアは暗いし、その暗さを構成する要素も自分で選んだ結果なところに救いがなさ過ぎるなぁ。もうこの先はバッドエンドしか待ってなさそうじゃん。ギギがプルみたいにハサウェイを救ってくれないのかな。

すごく面白かったんだけど次回作も5年後だとすると、もう僕もその頃にはアラフィフですよ。さすがに次は2年後くらいにやってくれないものか。いや、すごいお金かかってる作品だというのは理解しているつもりだし、ガンプラ買って間接的に応援しているでもない自分が贅沢言ってるのはわかってるけども。

イオンモール常滑は空いてた

他に用事も無かったので、イオンモール常滑のフードコートでお昼を食べて、イオンリカーでクラフトビールを4本ほど買って帰りました。空いてて快適でした。

逆張りしか勝たん。

2026-01-29 (木) [長年日記]

▼ [FIRE]日本年金機構から国民年金保険料のクレジットカード納付開始通知書が届いた

およそ2ヶ月前に年金事務所を訪ねて手続きした国民年金保険料のクレジットカード納付を開始する旨を通知するハガキが届いた。通知書の中をじっくり読むと、納付の対象となる期間は「令和8年2月-令和9年3月分」とあり、年金事務所でレクチャーしてもらった話と違って直近12月・1月分が対象となっていないから、このままだと未納期間ができてしまう気がする……。あとでコード決済納付のやり方を思い出しつつやっておこう。しかし25万円弱のキャッシュアウトか、高すぎる国保に加えて、年金もなかなかインパクトあるわ。

クレジットカードの納付手続き自体がどうやら上手く進んでいそうなことはアメックスのアプリにいわゆる「1円オーソリ」が来ていたことから把握はしていて、心配はしていなかった。ただ納付開始がここまでブランクできることは想定外だった。役所の手続き何もかも遅くて切れてしまう。アメックスのアプリ自体はクレジットカード各社の提供するスマートフォンアプリの中でもかなり良く出来ていると評価していて、ほぼリアルタイムで請求が反映されるのが良い。三井住友カードのアプリVpassとかは遅すぎる。ゴールド・プリファード・カードを発行した当初は「自分には分不相応なカードを持ってしまったな~」と不安になっていたが、会社員の身分を消失した今となっては発行の難しい貴重なカードであり、結果として乞食友情リンクを発行してくれた某氏には感謝している。僕に対して激しく退職プレッシャーかけて来たのは正直どうかと思うけど(もっと激しくプレッシャーかけて来た人が他に約1名いる)。

FIREしてからnoteとかの課金対応ブログプラットフォームでFIREのススメ的な有料記事を執筆して小遣い稼ぎする人もチラホラ観測されるけど、僕自身は他人にFIREを勧める気持ちが一切湧いていないため、これからも細々と日記に気持ちを綴って行く予定です。レンタルサーバーの有料プランを何年分も前倒して支払ってあるため、ページ初回表示時やブラウザの戻る・進むとかに画面かぶせて挟まったり、何秒間か広告を眺めて待つと「記事を読む権利をやろう」となるクソうざい広告が入る予定もありません。インターネットの片隅であれこれ書いてるこの日記の一番の読者は未来の自分なので、自分がウザいと思うことは将来にわたってしません。

2026-01-28 (水) [長年日記]

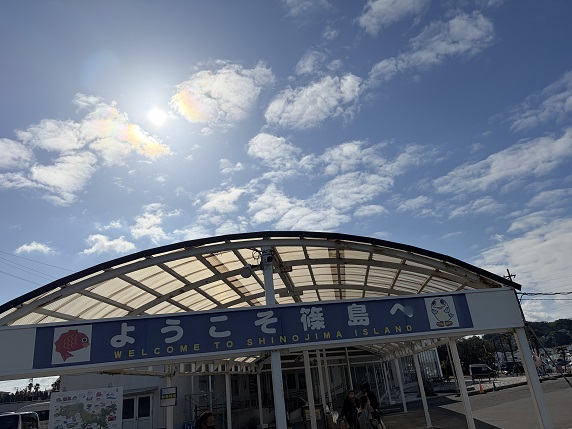

▼ [FIRE][雑記]ざつ島旅その1(篠島編)

年始に立てた目標として今年は遠征も減らして支出増に耐えると決めていて、そうは言ってもあちこち行きたい欲もあるにはあって、X(Twitter)にも何度か投稿していた通り、近場の島でもふらっと訪ねる機会を窺っていた。

で、今日は朝から天気がよく風も少ないし退職カウンターは記念すべき100日目だったしで、いっちょやってみっかと篠島へざつ島旅してきた。

篠島か日間賀島のどちらかには行ったことがあるんだけど正確にどっちだったか憶えていない。タコのモニュメントがあった気がするから日間賀島の方かな……とおぼろげに思い出しつつ、初回は篠島にした。

師崎港から高速フェリーで移動

知多半島から篠島にアクセスするには、名鉄河和駅からすぐの河和港から乗船するルートと、最南端にある師崎港から乗船するルートとある。河和港の駐車場はいつも空いてて師崎港は普段から島との行き来をする人たちで埋まっている印象があり、最初は河和港からを考えていたが、師崎港の駐車場も近年リニューアルされて余裕ができたようなので、師崎港へ行ってみた。南知多町で運営される海っ子バスでもそれほど不便せず行けそうだったが今回はマイカーで行った。バスは素人なので乗り方がわからん。

師崎港の駐車場とフェリー待合室(師崎港観光センター?)は、本当にリニューアルしたばかりだったようで、とても綺麗で快適。開業祝いのフラワースタンドがこんなに並んでるの久しぶりに見たわ。アイドルのコンサート会場くらいしか近年では並ばないものだと思い込んでた。

フェリー10分ほどで篠島着

フェリーの料金は名鉄海上観光船の料金表にある通り2026年1月現在は師崎←→篠島を往復で1,530円だ。企画乗船券として師崎→篠島→日間賀島→師崎と周って巡れる企画乗船券も1,900円で販売されており、やや迷ったが今日はそんなに朝早く起きての行動でもないし、篠島だけ行くことにした。

船旅、というほど旅感はなくて乗船時間は10分くらい。厳島神社へ行ったときに乗った宮島フェリーとあんまり変わらんほどだ。島民の皆さんが通勤・通学する時間帯に合わせているのか、9-11時台と14-16時台は本数が多く運行されていて、鉄道感覚で使えそうだった。

海を眺めながらぐるっと一周

本当に何も考えず、下調べもせずにやって来たので、聖地巡礼ネタとかあるんだっけ、と手元のスマートフォンで調べたら『すべてがFになる』も『五等分の花嫁』も舞台になっていたのは日間賀島の方だった。そういえば島のどこをぐるっと歩いていても、au回線もソフトバンク回線も問題なく電波が掴めて、3G時代のドコモ最強伝説も今は昔なのだなぁと感じた。いやドコモ回線を持ってないから、今でも普通に愛知の離島ではドコモが最強の可能性もある。

この辺の海も比較的穏やかであるが、あちこちにあるハザードマップを見ると海岸線では最大津波5mが予測されていて、荒れるときは荒れるようだ。サンサンビーチはすごく綺麗だったし、冬だからか海水浴客が全く居なくて開放感がすごかった。

海岸線から少し山あいに入ると、とても狭い路地に民家が入り組んで達ち並んでいて、お~アジアの島だな~と小学生並みの感想だった。

お昼は釜上げしらす丼セット食べた

無計画ざつ島旅だったゆえ、島内の主だった飲食店は水曜定休日でCLOSED看板が立てかかっており、酒も入っていなくて素面の状況だったけどがんばって道行く地元の人に聞いてみたところ、よくテレビの情報番組などで取材されるらしい店を教えてもらえた。テレビ興味なしだけど店内にはウド鈴木やSKE48(グループ名以外のメンバーの名前1人もわからん)などのサイン色紙が並んでいた。

釜上げしらす丼セットが肉厚でむちゃくちゃ美味しくて、さらに客数の少ない平日ならではのサービスなのか、今朝の競りで落として生け簀に入ってた鯛やタコ・貝類を刺身で盛り合わせてどばっと出してくれて会計2,000円ちょっとだったのでさすがに利益出ているのか心配になった。

日帰りだけど楽しめた

思い付きでシュッと訪ねて戻ってきた程度のざつな島旅であったが、とても楽しめた。師崎港の駐車場も1時間100円の料金で、これならバスで節約せずマイカーで来るの全然アリだなぁという感じ。

あと僕の中で完全に偏見だったんですが、フェリー乗車券も駐車場もちゃんとクレジットカードで精算できたし、島でもPayPay使えた(クレカはNGだった)し、かなりキャッシュレス対応が進んでいた。現金払いばっかりだと他の島へふらっと行ってみる気持ちも折れるところだったので、これくらいキャッシュレスで大丈夫なら今後もふらっと行けそう。

帰宅してから知ったけどYahoo!トラベルに愛知の島で行きたい!愛知旅行で人気のおすすめスポットなる有用そうなページあったのね。次は参考にします。

2026-01-27 (火) [長年日記]

▼ [健康]左の歯で噛み過ぎと言われて右だけで噛む生活をやる

ここ数週間、硬い物を噛むときだけ左の奥歯が痛い気がして、久しぶりに歯科医を予約して行ってきた。「痛くなる前に定期的に行け」という話ではあるんだけど、仕事していると時間がどうしてもね。いや仕事してないわ。はい。

前回の定期検診 + 歯のクリーニングから1年以上空いてしまったこともあって、症状を伝えた上で

- 口の中の写真数点

- レントゲン

- 歯を叩く(こわい)

- 歯周ポケットの深さチェック(いつも検診でやるやつ)

などやってもらっての診断結果として最も可能性が高いのは「左の歯ばっかり使い過ぎ」と指摘された。次に可能性があるのは歯の骨が折れる(割れる?)やつらしい。コワ~。まったく自覚無いんだけど寝てるときに歯ぎしりしてるんかなぁ。さすがにApple Watchでもこういうのは教えてくれないか。

取り敢えず今日から3日間、意識して右の歯だけで噛むよう徹底して、その後に普段どおりに噛む生活に戻して改善したかを来週報告するよう指導され、改善していたらいつもの歯のクリーニングをやりましょうと次回の予約を取ってこの日は何も処置せず完了。

どうせなら噛まないで済むし久々にファスティング(断食)やるか~? とも一瞬考えたけど、ファスティングを気軽にやってたときと比べて体重も落ちてるからかえって不健康になりそうだし、がんばって右の歯だけで生活してみよう。クリニックの先生から「この指導をしても症状の軽い患者さんは調子こいて痛い方の歯を使ってしまうから気を付けるように」と念を押されたから、何とか意識して口の中に入れる段階から片方だけ生活3日間やって行くぞ。

最近のツッコミ

- 雷悶 (2026-01-16(金)18:32)「>栗まんじゅう 自分は宮坂さんのお陰で楽しい会社員生活を送れたと思っているため、読んだ感想としてそのようなコメント..」

- 栗まんじゅう (2026-01-16(金)17:51)「大手会社のどんな悪口や裏話があるのかと黒い気持ちで開いたが、最後まで読んだら私も会ったことのない宮坂さんのことが好き..」

- 雷悶 (2026-01-02(金)11:08)「>塩漬けくんさん 名鉄岐阜駅も再開発のために百貨店跡地の商業施設を閉めちゃったんでしたっけね。前途多難ですね。 ..」

参号館

![]() 日記(ariyasacca)

日記(ariyasacca)